キム・ミョンミンがおすすめする「本物の演技が生きている映画」

10asia |

その結果、ほとんど無名だったキム・ミョンミンは、KBS「不滅の李舜臣」で沸き起こったキャスティングへの適合性議論をドラマが終わる頃にはきれいさっぱり鎮めてしまった。イ・スンシンの青年期から戦闘船である亀船(コブックソン)の上で死を迎える瞬間までを生き抜いたキム・ミョンミンは、「最後の臨終のシーンでは泣き過ぎて撮影に支障をきたすほど」イ・スンシン役に没頭していた。徹底的に自分を消してキャラクターになりきる彼の根性は、MBC「白い巨塔」でも遺憾なく発揮されている。目的のためなら何事をも憚らないチャン・ジュンヒョクは、確かにいい人とは言い難い。しかし、外科課長の椅子に座るために哀れなほど全てを犠牲にする彼の疲れた姿は、キム・ミョンミンの些細な指先の動きから体の動作に至るまで、そのままに表現されていた。感覚が鈍ったせいで新聞を上手く掴めなかった手の持ち主は、確かにチャン・ジュンヒョクの手であった。「そのシーンは自分でも知らないうちにそうなっていたんです。その時の僕はキム・ミョンミンではなくチャン・ジュンヒョクだったからそうした動きが出たんでしょうね」こうして徹底的に自分を抑えて違う人格を注入する彼の演技は一貫しており、そのままカン・マエへと繋がっていった。かつて聞いたことのないイントネーションと嘲笑がトレードマークのシニカル極まりないマエストロは、多くの人を「ベートーベン・ウィルス~愛と情熱のシンフォニー~」に感染させた。

柔らかい感情などは一寸もなさそうな完璧主義者だが、彼にも映画を見ながら誰かの演技に驚嘆する瞬間がある。クリスチャン・ベールの演技を見ながら、または日本のドラマに登場した老婦人の痴呆症の演技を見ながら、「あぁ、これは本物だな」と惚れてしまう、キム・ミョンミンが語ってくれた映画たち。常にイ・スンシンとして、チャン・ジュンヒョクからカン・マエへ、そしてALS(筋萎縮性側索硬化症)にかかったペク・ジョンウとして観客の期待を高める“ミョンミンジャ(最高のキム・ミョンミン様という意味)”の心を動かした本物の演技が生きている映画たち。

1996年/トニー・スコット監督

「ロバート・デ・ニーロが本当に好きです。一つの映画の中で庶民のサラリーマンから狂気に満ちた殺人鬼まで、すべて演じることが可能な俳優です。デ・ニーロは様々な姿の中で俳優としての力を遺憾なく発揮します。こうした複雑な多重性のある役を演じきる俳優はデ・ニーロ以外にはいないでしょう。僕もそうした強烈な演技をしたいからこそ、自分をより厳しく追い立てているんです。実際に『ザ・ファン』のギルを彼以外の人が演じることなど想像も出来ません。もしアル・パチーノが演じたとしてもあれほど上手く出来るとは限らないでしょうね」

憧れのスターを遠くから眺めて応援するしか出来ないファンは弱者であり、彼らに愛されるスターは強者のように思える。しかしファンと言う弱者が狂気という武器を手に入れた時、彼らはもはや弱者ではない。より多く愛した方が弱者になるしかない“関係の法則”を覆すギルの執着は、憧れの野球選手であるボビーのために殺人をも平気にさせる。愛と紙一重のギルの執着はボビーを待ち受ける悲劇の最高の燃料となる。

1993年/スティーヴン・スピルバーグ監督

「スティーヴン・スピルバーグという巨匠がメガホンを握ったということ以上に、僕にはリーアム・ニーソンの演技が記憶に残る作品です。特に最後の場面を覚えていますか?あれほど多くの人の命を助けながらもシンドラーが指輪とネックレスを外しながら『これならもっと多くの人を助けることが出来たのに』って自分を責めるでしょ?本当に泣ける場面でした。映画は監督の芸術だって言われますけど、『シンドラーのリスト』は一人の俳優が目立ったことで俳優の映画にもなったと思います」

「ユダヤ系資本がハリウッドへ流入しているのでホロコースト(第二次世界大戦中のドイツがユダヤ人などに対して組織的に行った大量虐殺)を扱った映画が絶えず制作されている」と片付けるには、未だにホロコーストの傷跡は深くて大きい。貪欲だったシンドラーが自分の内面にある人間的な良心の声に耳を傾け始め、目を覚ましていく過程をリーアム・ニーソンが程よく抑えた繊細な演技で描いている。ホロコーストは人間の持っている残酷性への失望を与えるが、変わっていくシンドラーの姿は新たに人間と言う存在に対する希望を与える。

1995年/ティム・ロビンス監督

「シスターと死刑囚の話です。初めて映画を見た当時は大した感じを受けませんでしたけど、今はすごい破壊力のあるショーン・ペンが際立って見えます。アメリカでもメソッド演技(内面的な精神を重視する演技法)の代表格と言えるショーン・ペンやダニエル・デイ=ルイス、クリスチャン・ベールまで、素晴らしい俳優たちが登場します。映画的な装置やハリウッド御自慢の巨大資本が投資された映画ではありませんが、俳優たちの安定した演技力でとても良い効果を上げています。特にショーン・ペンは『アイ・アム・サム』から最近の映画『ミルク』まで、彼でなくては出来ない演技を見せてくれます」

シスターのヘレンに送られてきた一通の手紙。それにより彼女は死刑囚と彼の刑が執行されるまでの時間を共に過ごすことになる。凶悪な犯罪を犯したマシュー・ポンスレットを本心から許すことも、だからと言って彼を憎むことも出来ないヘレンと共に過ごした6日間は、法律という制度に基づいて一人の人間の生を中断させるのが正しいことなのかを問うている。彼自身も優れた俳優であるティム・ロビンスの二度目の監督作品。彼はこの映画で才能溢れる俳優たちを上手くまとめており、ショーン・ペンはベルリン国際映画祭で銀熊賞を、スーザン・サランドンはアカデミーで主演女優賞を受賞した。

2006年/ヴェルナー・ヘルツォーク監督

「クリスチャン・ベールが最も輝いている映画だと思います。もちろん、『マシニスト』でも優れた演技を見せてくれますが僕はこの映画の方がとても印象に残りました。今回『私の愛、私のそばに』を撮影して、役作りのための減量で『マシニスト』の彼と比較された記事が多くありましたけど、彼と比べられるだけ気恥ずかしいですよ(笑) 『戦場からの脱出』はあまり知られていない戦争映画ですが、軍人役のクリスチャン・ベールは彼らしい演技を見せてくれます。実際にうじ虫を食べるシーンがあるんですけど、これが本当にリアルなのなんの。俳優への信頼があるからこそ、『あれ?!本当に虫食べちゃうの?ゲゲッ!』ってなるんです(笑)

映画に登場するディーター・デングラーは実存のドイツ出身米軍パイロットである。彼はベトナム戦争へ参戦し捕虜になるが、生死を行き来いながら脱出してアメリカへと帰ってくる。監督はドキュメンタリーの「Little Dieter Needs To Fly」に続く映画化で彼を再び呼び戻した。大掛かりな戦闘シーンや火力の強い爆発シーンより、ただ生き延びるためにうじ虫や蛇などを捕まえて食べたり、25キロの減量までしながら戦争捕虜を演じたクリスチャン・ベールの凄まじい執念がディーターを蘇らせた。

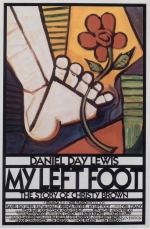

1989年/ジム・シェリダン監督

「ダニエル・デイ=ルイスは説明のいらない俳優です。最新作の『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』でもよかったし、少々商業的な匂いのした『ラスト・オブ・モヒカン』でも良かったです。それでも最高作は『マイ・レフトフット』だったと思います。『ラスト・オブ・モヒカン』が売り上げの面では成功してますが、同じ俳優として、彼はその映画で心残りがあっただろうなと思うんです。実際に俳優の立場からすると、映画の興行成績よりは自分がこの作品で何を見せることが出来たのか、その方が重要なんです。『ラスト・オブ・モヒカン』では他の人がホークアイを演じる姿が想像出来るんですが、『マイ・レフトフット』ではそうじゃないんです。彼の他にクリスティ・ブラウンを演じる人など想像も出来ません。」

ダニエル・デイ=ルイスのフィルモグラフィーは何一つ疎かにすることが出来ない。「父の祈りを」「ギャング・オブ・ニューヨーク」でそれぞれの年のアカデミー主演男優賞候補となっており、「マイ・レフトフット」「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」ではオスカーを獲得している。脳性麻痺という重荷を生涯抱えていたクリスティ・ブラウンは画家であり、作家、生の化身であった。不自由な体としかめた顔を持っても、誰よりも堂々と生きながら美しい芸術を残したアーティストは、ダニエル・デイ=ルイスによって再び世間へと呼び戻されたのである。

「実存しない虚構の人物と恋に落ちる、これは気の病です」

映画の中のペク・ジョンウに別れを告げた瞬間、「身が引き裂かれるような」苦しみを感じたと言うキム・ミョンミンは、まだ心も体もペク・ジョンウから完全に抜け出せずにいた。しかし、大変見勝手ながら、今回こそはキム・ミョンミンに戻ってまた他の人物になる時間があまり長引かないことを祈る。なぜなら、チャン・ジュンヒョクからカン・マエに変身するのを見守っていたような、あの楽しさを早く再び感じたいからである。なぜならば彼はキム・ミョンミンだから。この厳しい演技の修行者に神のご加護があることを願うばかりである。

記者 : イ・ジヘ、写真 : チェ・キウォン、翻訳 : イム・ソヨン