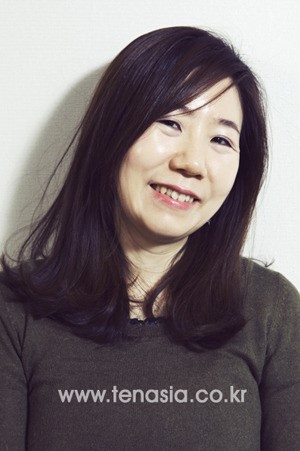

「私たち結婚できるかな?」ハ・ミョンヒ脚本家“様々な人々が自分と他人を許し、幸せに暮らしたら良いと思う”

10asia |

プロポーズで始まり、結婚で終わった。出生の秘密も、親の敵も、後からみると女子高校の時の同級生だったり、姻戚関係もない世の中のありふれてた結婚にまつわる話である。しかし、JTBC「私たち結婚できるかな?」は、すべての人が知っていると思った、これ以上新しいこともない“結婚”の話から、個人の成長と人間関係に対する考察、不合理な慣習から抜け出す勇気まで提示し、充実した内容で全20話ドラマの幕を下ろした。お互いの欲望で、ぶつかることもあったが、絶対的に悪かったり、優しくはないキャラクターたちと、リズミカルでありながらも、ちょうど良い加減の台詞で2012年の人々の社会の断面を描き出したハ・ミョンヒ脚本家に会った。

―「私たち結婚できるかな?」は、放送前にKBS「夫婦クリニック~愛と戦争~」(以下「愛と戦争」)の脚本家が書いた結婚の話題という面で関心を集めた。ミニシリーズ(毎週連続で2日間に2話ずつ放送されるドラマ)の脚本家としてのデビューが遅れた方だが、今までどんな作業を行ってきたのか。ハ・ミョンヒ:子供の時から文章を書きたいと思っていたけど、どんな文章を書けば良いのか分からなかった。大学卒業後1年ほど勤めていた会社を退社して、小説の書き方を習ったり、放送作家養成所のドラマ脚本家コースに通ったこともあった。ある日、スタジオ見学に行って運命を感じた(笑) その後、放送作家養成の専門学校に登録し、94年にMBC「ベスト劇場」の脚本公募展に当選した。チェ・ワンギュ脚本家の後についで「総合病院」を6ヶ月程度書いて、KBSで「愛が花咲く教室」という青春ドラマといくつかの単幕劇を執筆した後、しばらくの間休んだ。そして2006年から「愛と戦争」に参加して2009年のシーズン1の幕が下りるまで執筆した。

―「愛と戦争」の執筆は、以前執筆した自分の作品とはまったく違う経験だったと思う。

ハ・ミョンヒ:「愛と戦争」に参加したことは脚本家人生で“神の一手”だった(笑) 新人脚本家の時、私が書いた文章を読んで、監督たちが“少女好みの文章”と話していた。穏やかで線がきれいで、キャラクターが弱いと言われた。でも、今はまったくそんなことは言われない。“過激”な世界でいろんなことをたくさん学べた。私は人生を生きながら特別な苦難なく、平凡に生きてきた人間だった。だけど、「愛と戦争」のアイテムになる事例を見ると、“どうしてこの人たちは離婚しないのかな”と思った。誰が見ても離婚が解決策だったのに、離婚しない人たち、辛くて苦しくても一緒に暮らさなければならない人生に対して考察も勉強もたくさんした。

「『私たち結婚できるかな?』の劇的な部分は徹底した普遍性から始まった」

ハ・ミョンヒ:私は思うドラマで一番重要なものは日常性だと思う。監督たちから“劇的な面”がないと指摘されたけど、私が見て話にならないことは、書きたくなかった。だから「私たち結婚できるかな?」の劇的な面は、徹底的に普遍性から始まった。結婚をしてもしなくても、人生を生きながら、誰もが避けられない問題だから、そんな物語を通じて人々と疎通したかった。そしてヘユン(チョン・ソミン)の結婚と同時に姉ヘジン(チョン・エヨン)の離婚の話を進めながら劇的な面を強化することにした。

―しかし、「私たち結婚できるかな?」の中心は、結婚や離婚をする当事者でなく、姉妹の母親であるイ・ドゥルジャだったようだ。根気強くて、子供のために犠牲になる母親像はドラマでよく登場するが、イ・ミスクを通じて生命力を吹き込まれたイ・ドゥルジャはとても独特で強烈なキャラクターだった

ハ・ミョンヒ:ドゥルジャは荒くて、子供のためならどんな苦痛や危険も厭わない猪突猛進で積極的な母親の設定だったので、イ・ミスクさんがキャスティングされたことを知って、少し心配した。あれほど女性らしい魅力がある女優から、がむしゃら母親の姿を見せられるか心配だった。だけど、やっぱり素晴らしい俳優だった。私は脚本を書くとき、俳優たちが自然に演技できるように感情や表情に対して細かく説明しない方だけど、イ・ミスクさんが「父親なしで子供を結婚させる母親の気持ちをあなたが知ってるの?」という台詞で感情をリアルに表現したシーンを見て本当に関心した。がむしゃらに働いて、生計を立てながらも、軽薄に人ではなく、堂々としたドゥルジャを演じて見せたのだ。話題になったブルーのアイシャドウも自ら選んできたけど、ある人は最近誰もあんな色の化粧はしないと言っていたけど、ドゥルジャだったらあり得ると思った。かえって他の人から何と言われても消す人ではなかったので、「このブルーのアイシャドウはキム・テヒがしても似合わないけど、私だから似合うんですよ」と言う台詞を入れた。そしてドゥルジャの「みんなが私にね、イ・ミスクに似てるって」の台詞はアドリブだった(笑)

―結婚準備をする時から始まる問題なら、大抵結婚を反対する相手側の親との対立を思い浮かべるが、それよりも熾烈な戦いは自分の親との間で起こるという点に集中したことが印象的だった。

ハ・ミョンヒ:とにかく相手側は他人だからわざと対立構造を作るのが難しい。それに結婚前だから対立が大きくなれば、別れればいい。だけど、親と子供の関係は切ることができないから、より熾烈になるしかない。今の世代の親の世代は価値観自体が違うから、衝突を避けることができないという点が普遍的だと思った。

―生活方式と価値観が違う両家両親の対立は両家の顔合わせ、結納、結婚準備などの段階ごとに緻密に描かれた。その微妙な過程をどう構築したのか。

ハ・ミョンヒ:普遍性を持つ話であると同時に情報を伝えたいという意味もあった。実際に結婚する人たちも、目前に迫るまで準備過程をよく知らない。だから、基本的な順序を調べて、「愛と戦争」の時、結納品にまつわる話を書きなら知るようになった内容も参考にした。実は私、このドラマに出る内容の中で結婚したことも、結婚を決心したことも、子供を産んだこともなく、たった一度の愛を経験しただけの人間だ(笑) 重要なことは観察力と想像力だ。まったく違う文化の衝突、男性側の家にまったくお金を使いたくないドゥルジャと息子を持つ母親ウンギョン(ソヌ・ウンスク)の間でどんな葛藤が生じるか考えた。

―ドラマでダブー視されてきた恋人たちのスキンシップと結婚前に性的関係を持つことを日常生活の一部として描き出した試みもやはり大胆だった。どんな意図だったのか。

ハ・ミョンヒ:最初から“愛とセックスが乱舞するドラマを書くぞ!”と言った。台本を読んだ製作会社の代表理事が「その部分はどこにありますか?」と聞かれたけど(笑) 「愛と戦争」を執筆しながら。セックスレスの夫婦に関する話をよく見たけど、私の考えでは、家族同士のスキンシップが増えるなら、社会的な問題も減少すると思う。そんな面で親と子供がキスシーンくらいは一緒に見て、正常的な関係の中でのスキンシップが増えなければならない。そして、ドラマの中で恋愛がおとなしく描かれるのとは違って、自分自身の幼稚さを表に出して、それを受け入れてくれる相手との関係が健康な恋愛だと思う。

「賢いヒロインが迷惑をかけながら、感情移入させるのも嫌いだった」

ハ・ミョンヒ:それが欠点になるとは思わなかった。かえって現実的な性格は魅力として加えた。とても優しくて、完璧なキャラクターを作りたくもなかったし、普段は賢いヒロインにわざと間抜けな面を加えて、迷惑をかけながら感情移入させるのも嫌だった。それより私がヘユンの欠点として加えたものは、普段は正常だけど、恋愛をする時だけ、彼氏をいじめたり、うるさく小言を言ったり、よく怒る性格だった。平凡な女の子の中でもよくある性格だけど、ヘユンはコンプレックスからくる欠点を彼女が成長しながら捨てていくのだ。

―ヘユンが「私たち、みんな思春期になるだけで、親を客観的に判断する」と言ったように、人間は成長しながら親を客観的に見るようになり、特に結婚が決定的なきっかけとなる。このように距離を置くことは、親と子供、両方に簡単ではない過程だが、これを描きながらどんなことを考えたのか。

ハ・ミョンヒ:「私たち結婚できるかな?」で恋人、親子、夫婦、兄弟姉妹、同性の友達、異性の友達など、多様な関係をすべて整理した。結婚は表面上に現れたことだけではなく、すべての関係に対する整理と新たな出発でもある。特に、年を重ねると親離れしなくてはならないように、親も子離れしなくてはならない。親だけ知らないだけで、子供は外で自分の親がどんな人なのか批判する(笑) 親は常に子供に最善を尽くしたので、子供たちが親を批判するとは思わないだろうが、実はそうではないから、それを教えてあげたかった。

―ほとんどのキャラクターが長所と短所を同時に持っているので、単純な悪者も正義の味方もなく、それぞれの立場が説得力を持っていたが、ジョンフン(ソンジュン)の父親ドンゴン(カン・ソグ)は実力と人柄の面でほとんど完璧な人物だった。このようなファンタジーを提示した特別な理由があるのか。

ハ・ミョンヒ:家庭の中で父親の役割はとても重要だと思う。私たちの父の世代は仕事とお酒のせいで、家庭から遠ざかり、年を重ねると家族とさらに疎遠になる場合が多かった。それに、父との関係が良くなかった人たちは社会生活や恋愛問題でも苦痛に思う場合が多い。ところが、ジョンフンの父のような男性がいたら、家庭というものがどれだけバランスが取れて、健康な家庭を築けるのかを描きたかった。ジョンフンがたくさんお金を稼げる男性ではないけど、結婚したい男性、一緒に歩みたい人生を夢見ることができる男性になったことも、そのような父の影響だったから、ドラマを見る誰かにもそんな夫、父になりたいと思わせたかった。

―台詞が速くて多い方だったが、各キャラクターに合う表現とリズム、台詞自体が持つ力を感じた。執筆する時の原則があるとしたら。

ハ・ミョンヒ:一番目は“言葉”を書こう。ドラマだけで使う言葉ではなく、人々が実際に使う言葉。二番目は少しは想像できる、ドラマの中だけで使う台詞を入れよう。二つの適切は配合は9:1にしようとした。ドゥルジャの台詞の場合は、イ・ミスクさんを思い出したら、自然に浮かび上がったことも多かった。インスピレーションを与えてくれる俳優だ。

―「私たち結婚できるかな?」は脚本、俳優、演出の三拍子がぴったり合った、最近では珍しい作品でもあった。キム・ユンチョル監督との作業はどうだったのか。

ハ・ミョンヒ:もともとファンで、好きだった監督だったので、一緒にこの作品を作り上げたいとおしゃってくれた時は本当に嬉しかった。物語の構造と台本の特性をよく把握してくださった。台詞が多いことに対してもそのまま受け入れて下さって、ドゥルジャと姻戚関係であるウンギョン(ソヌ・ウンスク)の心理戦のシーンでは、かえって台詞をもっと増やしてほしいと提案してくれた。週2回の撮影に編集、音楽まで緻密に取りまとめて下さったので、体力的にも大変だったと思うけど、製作をする中、一番私を配慮して下さった方だ。尊敬と感謝の念を送りたい。

「“傷ついた治癒者”になりたい」

ハ・ミョンヒ:結婚する時、男性は女性に対して責任を取ると言うけれど、どうして女性はそう言わないのか、その疑問から始まり、たくさんのことを考えた。何よりも女性たちに良い男性に出会うことで、大吉の人生になり、すべての問題が解決するというファンタジーを与えたくなかった。既にこの世の中は変わっているのに、ドラマの視聴者を追ってはいない。現実の男性の中では毎月2百万ウォン(約163,000円)以下の給料をもらうサラリーマンが70%で、彼らと結婚して生活しなければならない女性たちもやはりドラマのように暮らすことができず、外に出て仕事をするしかない。そのような理由で、そのような現実を事前に考えることで、私がこの男性とどう生計を立てて、どんな方法で暮らしていくかに対して主体性を持って悩むきっかけを作ってあげたかった。

―それなら、この作品が視聴者たちにもたらすどんな変化を期待しているのか。

ハ・ミョンヒ:世の中に生きているさまざまな人々が自分自身を許して、他人も許しながら幸せに暮らしてほしい。お互いの関係を通じて救援され、お互いの人生に深く干渉せずに、今自分が生きている方式が正しいと信じながら生きてほしい。人間関係にあってドンビ(ハン・グル)のような“配偶者”が多いけど、どんな理由であっても、彼らが他人に優しくしてあげて、配慮することは正しいと思う。愛も与える人が強者であるように。

―次にはどんな作品で会えるのだろう。

ハ・ミョンヒ:2010年の放送コンテンツ振興財団の公募展で当選した医療ドラマ「女性チンピラのヘジョン」を準備している。青少年時代を暗鬱に送った女性チンピラが過去を乗り越えて医者になることで繰り広げられる物語を描いた作品だけど、台本が中盤くらいまで作られたので、できる限り早く始めたい。韓国の医療体系の変化に対する話も扱っているので、社会的な接点も見つけることができるだろう。

―最終的にどんな脚本家を夢見ているのか。

ハ・ミョンヒ:“Wounded healer”すなわち“傷ついた治癒者”になりたい。誰もが人生を生きていきながら傷つくしかない、脚本家はそのように傷つきならがらも、他人を癒す人でありたい。そして、死ぬまで脚本家として仕事をしたいと思っている。

記者 : 文・インタビュー : チェ・ジウン、インタビュー : ハン・ヨウル、写真 : チェ・ギウォン、編集 : チャン・ギョンジン