李相日監督「死ぬまでに一度、ソン・ガンホさんと一緒に仕事をしてみたい」

10asia |

“李相日(イ・サンイル)”その名前だけを聞くと、韓国の新人監督かと思う人もいるだろう。彼は日本で生まれ育った在日3世で、蒼井優主演の映画「フラガール」で日本映画界の寵児として華々しく脚光を浴びた映画監督だ。韓国では6月9日に封切りされた映画「悪人」が、第34回日本アカデミー賞で主演、助演、音楽賞など5部門を受賞し、彼は韓国名を持った監督として、日本映画界でその地位を確固たるものにした。

吉田修一の同名小説を実写化した映画「悪人」は、偶発的に殺人を犯してしまった一人の男と、奇遇にもその瞬間その男を愛してしまった女の悲しくも切ない逃亡の日々を描いたストーリーだ。そして、ラストのシーンで“世間の言葉は本当に正しかったのか。この人は悪人なのだろうか”と観客に問いかける映画でもある。

“有象無象”を思わせる気さくな微笑みと親切な態度、それと同時に鋭い感性を持ち合わせた男性、李相日。「(韓国語は)聞き取りはできるが、会話は難しい」と謙遜した彼とのインタビューは、韓国語で尋ね、日本語で答えるといったスタイルで行われた。

李相日:(監督は)お忙しい中、ご一緒してくださり本当に嬉しかったです。ポン・ジュノ監督の新作はいつも期待していますし、個人的に最も刺激を受けた作品を作ってこられた方なので、監督が「悪人」をどのようにご覧になられたのか、本当に気になりました。

―それで、監督は映画画をどのようにご覧になられたのでしょうか。

李相日:それは私の口からは……直接聞いてください(笑)映画をご覧になる前までは、殺人事件をテーマにしたミステリー映画とだけ思っていたそうです。しかし映画では、一人ひとりの人間が持つ様々な部分が垣間見え、そこから得る本質的な問題に避けることなく真っ向から勝負した映画だ、とおっしゃったことが印象に残っています。

「祐一の金髪は映画『グエムル-漢江の怪物』のソン・ガンホさんのヘアスタイルを参考にしました」

李相日:それはこの映画だけではありません。私はこれを“ロケットスタート”と呼んでいるのですが、あたかもロケットのように発射し、下降することなくずっと上り続けるといったリズムで進めるのが好きなんです。映画は始まりの10分が勝負と言いますが、その10分間の感覚をどのようにすれば最後までキープできるのか、いつも悩んでいます。「悪人」の場合、シーンが変わるたびにとても多くの人物が登場します。結局、毎回新しい登場人物から目が離せないようにしなければいけないと考えながら台本を書く作業に取り組んだので、そのように感じられたのでしょうね。

―まるで100メートル走を2時間休まずに走り続けているようですが。

李相日:先輩や周りからは、撮影や編集作業はペース調節やペース配分をしたほうが良いとアドバイスされますね。でも私は、肉体的に力が残っている限りそのような調節は難しいんですよ(笑)

―元々映画だけでなく、すべての面においてロケットのような起動力や体力を見せる方なのでしょうか(笑)

李相日:(韓国語で)いいえ、映画にだけです!

―「悪人」の登場人物の中で一番意外だったのは、祐一役を演じた妻夫木聡さんではないでしょうか。彼の外見では漁村で潜伏するのは難しいと思うのが普通ですよね(笑)祐一という人物を評価し、彼の行動を判断することにおいて、彼の外見がかえって邪魔になるとは考えなかったのですか。

李相日:そうですね……でも聡君はそこまでイケメンではないですよ(笑)いや、実際イケメンではあるんですが、もし一目見て悪人だと分かるような人が祐一を演じた場合、全然面白みが無いと思ったんです。現実でもそんな人はいるじゃないですか。よく見てみると、顔は男前でイケメンだけど、なぜか魅力がなく目立たない人。もし聡君がイケメンにも関わらず、自分に自信がなく、魅力的でもない人物を忠実に演技したら、平凡な人が演技するよりも良いシーンが出来上がると思ったのです。つまり、聡君のキャスティングはそのような部分に対する挑戦と言えます。

―映画を観ている間「イケメンの聡君を助けてくれ」と泣きたくなりました(笑)結果的には俳優 妻夫木聡にとっては良い選択だったようですね。祐一との接点を作り上げる上で、どのような努力をしたのでしょうか。

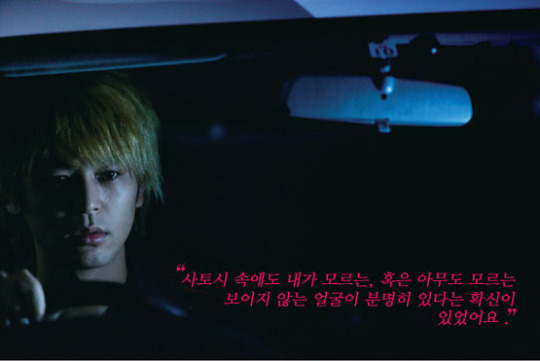

李相日:接点を探したというよりも、聡君の中に自分も知らない、または誰にも見えない顔が明らかにあるという確信は持っていたのです。実際、彼はイケメンで人気もあり、たくさんの映画に出演したこともあるスターじゃないですか。でも彼は一人の俳優として、今後進むべき道についてとても悩んでいました。かわいい、格好良いだけじゃなく、それ以上の強力な個性が求められる時期に来ていたんです。彼は浅野忠信やオダギリジョーのような個性的な俳優ではないじゃないですか。本人もやはり、その点について自覚をしていました。そんな意味で、彼には「悪人」で達成しなければならない目標があったんです。

―「悪人」で妻夫木聡さんの演技を見ると、イケメン俳優というよりはハリウッドスター レオナルド・ディカプリオの成長を見ているような気になりました。

李相日:聡君は日本のアカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞したとき、ずっと泣いていたんです。もう泣き止んでと言いたいほどでした(笑)終わった後、舞台裏で抱きしめましたけどね。でもあいつ、初日の舞台挨拶でもまた泣きましたよ。元々涙もろい方ではなかったと思うのですが、自身を最後まで追い詰めて、今までやったことのない演技をしたから、それが果たして人々にどのように受け止められるのかという恐怖や不安を感じていたようです。それが結局、みんなに認められて評価されたわけなので、その安心感からの涙ではないかと思いました。

―祐一の金髪、赤い服などが印象的でした。一見して、目立ちたがり屋のように見えたのですが。

李相日:(祐一は)意思疎通がうまくできるキャラクターではないじゃないですか。だからといって、自身を表現したいという欲求がない、というわけではないのです。それがヘアスタイルやファッションに表れているのです。例えば、明るい服と暗い色の服があったとしたら、自分自身も気づかないうちに明るい服を選ぶように。祐一の金髪も、たぶん彼の潜在意識の中に明らかに存在する欲求を説明しているのだと思います。ちなみにあの汚らしい金髪ヘアは、映画「グエムル-漢江の怪物」のソン・ガンホさんの髪型を参考にして注文したんですよ。

「祐一の顔を観客に見せたいと思ったのです」

監督と言うのは、いつも俳優に想像以上の演技をしてほしいと思いながら撮影場所に行くものです

監督と言うのは、いつも俳優に想像以上の演技をしてほしいと思いながら撮影場所に行くものです李相日:小説は九州の北部を転々とするロードムービー形式で描かれています。他の場所に色々な人物が登場する群集劇のようなスタイルでもあります。でも、今回の映画は風景が与えてくれる差ではなく、人物の顔によって差をつけようとしました。つまり、様々な場所で事件が起きるのではなく、様々な人物を見せることによって状況が展開されるのです。光代の顔や表情は、変化ということではなく、今まで見せなかった表情が一つずつ現れたと感じてもらえれば幸いです。「欲求が満たされていく部分もあり、隠されていた欲求が一つずつ現れる感じを持ってほしい」と、深津絵里さんに話をしたことがあります。

―自宅と職場、そこから抜け出せない光代の生き方を見ていると、どんな出来事でもいいから起きてほしい、そう思えてきます。悲劇、または運命であるのかもしれないこの“拉致事件”が、あたかも彼女の人生にとってはお祭りのようだと感じられるほどに。

李相日:簡単に言うと、光代は祐一に出会ったことで、初めて生きていることを実感した女性なんです。そんな実感とともに、自分がやはり誰かにとって必要な人間なんだなぁという感動と喜びを感じた状態なんです。結局、愛されている、愛したいという欲求が、倫理的に必要な善悪の区分やモラルを超えたということなのです。その部分が光代というキャラクターが持つ魅力とも言えるでしょう。

―監督としての嬉しさを感じる時は、自身が思ってもいない、または要求していない事を俳優がしてくれたり、それ以上のことをしてくれた時ではないでしょうか。

李相日:そうです。映画を撮影しながら一番嬉しい瞬間は、まさにおっしゃった通りなんです。特に、光代が首を絞められる時の表情は、本当に“最高だ!”と思いましたよ(笑)監督とはいつも想像以上の演技を俳優がしてくれたらいいなという思いをもって毎日撮影場所に行っているんですよ。あなたはどの場面がお好きですか?

―光代が、お店の男性客のズボンの裾を折りながら見せた笑顔が印象的でした。いつも誰にでも親切に接してきた女性。自身の希望や存在さえも忘れてしまったようなその心の広さがもどかしく、また気の毒にも思っていました。

李相日:そうですね。彼女は制服を着ると、人ではなく、ただの記号になってしまうのです。

―村上龍の小説「69 sixty nine」が映画化されたように、「悪人」もやはり吉田修一の小説の映画化ですが、原作の小説がある場合、それをどのように映像化していくかといったルールやノウハウがあるのだろうか。

李相日:あ! ノウハウ…あれば良いんですけどね(笑)もちろん注意しなければならないことはあります。それはストーリーに縛られないということです。基本的に映画よりも小説が長い場合がほとんどじゃないですか。小説の長い時間の中で、色々なストーリーと展開があるわけですが、それを無理に2時間ほどに圧縮しなければならないと思うと、明らかに副作用が起きてしまうんです。一番重要なのは、キャラクターです。主人公を中心に主要人物の必要なエピソードが何かを決定し、取り上げたりカットしたりする方法をとっています。気に入った小説を映画化したいと思うのだから、元々のストーリーをほとんど違う話に変えたいとは思わないですよね。代わりに、キャラクターとそれらの関係、敵対関係、恋愛関係などにおいて小説の中で比較的長く扱われていたその関係を、映画では一番短い時間に、一番劇的に見せる方法は何かをよく考えます。初めて会った時はお互い忌み嫌いあっていた二人、他のシーンではとても良い関係になり、そのシーンとシーンの間には、どんな出来事が起こったのだろうか、ということをダイナミックに表現できることが、小説とは違った映画の魅力ではないかと思います。

―結局、小説を読んで良かった話を、あえて映画で表現したいという考えは“映画的な瞬間”を表現したいという考えによるものだと思いますが、「悪人」において李相日監督が考える“映画的な瞬間”とは、どのような場面なのでしょうか。原作を超え、または自身だけが表現することができる事とは、どのようなことなのでしょうか。

李相日:祐一の顔を観客に見せたい、その顔を照らしたいと思っていました。殺人を犯したこの男性の顔を、人々はどのように受け止め、どのように判断するのかというひとつの疑問から、この映画の最初のシーンも最後のシーンも、祐一の顔で終わらせたい、と思ったのです。最初のシーンで祐一の顔を見た観客が、最後のシーンで表情の違いを感じてくれるか、といった点に賭けてみました。

「人は誰でも、自分が良い人だなんて思っていないでしょう」

李相日:感情移入という簡単な言葉で説明するにはちょっと難しい部分があります。私も娘がいるので、自分の娘が誰かに殺されたらどう思うかなど、父親の感情に明らかに移入した部分があるのは事実です。でも、一度も自分が生きたいように生きたことがない、そのようにしか生きられない祐一の姿が、結局は映画的に私を引っ張っていった部分が大きかったのです。小説の中では、ヒントはあっても答えがないため、映画の中ではそのヒントを中心に答えを探していきます。台本にはあやふやな表現や疑問符として残しておいたんですよ。ここではどのような表情を作るのだろうかと(笑)

―原作の中で、これだけは必ず残したいと思った部分はどこですか。

李相日:被害者の父親が、雨が降る中、事故現場で死んだ娘と再会する場面です。実際、小説「悪人」はとてもリアルに描かれている作品なんですが、この場面だけは唯一ファンタジーっぽく書かれているんですよ。なぜこのシーンを描きたかったのかと尋ねられると、直感ですとしか答えられません。このシーンは、絶対にアナログで、絶対コンピューターグラフィックでは描いてはいけないと思っていました。

―映画の中では唯一、死んだ佳乃が生きているかのように感じるシーンですね。小説では、主に事件が起きた福岡と佐賀を結ぶ丘や、灯台の描写が卓越しています。ロケ地には力を入れたのではないですか。

李相日:他のロケ地の選定も簡単ではなかったのです。全国ではないのですが、九州の灯台はすべて足を運んだと言ってもいいほど、灯台マニアになりました(笑)いろんな場所の海岸にも行ってみましたが、気に入る場所はありませんでした。結局、陸地がダメなら島だ、と考え島にも何ヶ所か足を運びました。最終的に決めたのは、映画に出てくる島の灯台です。原作で描かれた灯台の存在や意味とは少し違った部分に置かれていたのではないのかと思います。

―それはどのようなことですか。

李相日:原作では、二人が隠れている空間が民家とあまり離れておらず、警察や人々からの逃避先程度に考えられていたかもしれませんが、映画では二人を除いた世界と完全に断絶された空間として灯台を選んだのです。長崎県にある5つの島で構成されている「五島列島」という場所です。日本で一番西側に位置する島です。そのため、灯台で二人が見た夕日は、日本で一番遅い夕日だったのです。

―小説を読む時は、映画化を考えながら読むのでしょうか。または、ただの読書家として読みますか。

李相日:前まではただ小説を読むのが好きなだけでした。最近は職業病と言いますか、どんなに読んでも映画のことを考えてしまいます。

―結局、この台本を書きながら、または演出しながら、人間の根本は善か、または悪なのかについて質問を自ら投げかけたように思えます。この問いは死んだ佳乃を、死ぬ前まで一番大きな影響を与えていた佳男を、殺してしまった祐一を映していく順序と方法にまで影響を与えたのではないですか。

李相日:話がどうしても哲学的になってしまいますね。まず私がそのように哲学的な悩みをずっと持って生きてきた人間なのか、と尋ねられたとしたら必ずしもそうではないです。でも、あえて申し上げるならば、今まで生きてきた環境での出会いと経験で、ぼんやりとですが、そうではないのかと悟るときが多いです。今の質問を受けたのも、私がそのような環境にいたからじゃないでしょうか。3時間前にブデチゲを食べたとき、このような哲学的なことを考えるなんて思ってもいなかったですから(笑)根本的に、善か悪かというよりも、私たちに欠けている部分はこの悪か善に対する自覚なのだと思います。人は誰でも自分のことをいい人だと思っていないでしょう。

―結局、祐一と光代にとっての短い時間は、なんだったのでしょうか。愛だったのでしょうか。運命の相手と、一番不幸な時期に、一番不幸な方法で出会ってしまったということだけなのでしょうか。

李相日:もし今後、彼らに時間が与えられるならば、これが愛に変わる可能性もあったでしょう。それよりも欲求を見つけられるよう助けてくれた相手、ということだと思います。人を愛したい、または生きたいということを悟らせてくれ、そしてそれを体験させてくれた相手なのではないかということです。その欲求を美しいと見るか、汚いものと見るかについては色々な意見があるでしょうが。

「何かを隠そうとするとストレスが溜まりそうだから、韓国名を名乗っています」

―世界では事件が起こると、マスコミはいち早く被害者と加害者を作り、いくつかの単語で彼らの状況を判断し裁こうとします。祐一に起こった事件も、報道された内容だけを見ると、また違った事のように受け止められるでしょう。劇中で、祐一の祖母がマスコミから苦しめられるシーンでは、最近の韓国で起こったアナウンサーの自殺事件が連想させられます。

李相日:はい、そのニュースは私も聞いたことがあります。インターネットが発達した韓国でそのような状況になれば酷かっただろうと思います。でも、これはマスコミだけが悪いと言えるでしょうか。カメラとペンを持った彼らも、家に帰れば平凡な人間で、子供のお父さん、お母さんじゃないですか。たまに、マスコミだけが絶対的な悪だと言われるときもありますが、果たして本当にそうだろうかと反省はいつもしています。

―朝鮮総連系の高校を卒業し、大学では経済学を専攻されたと聞きました。でも最終的には映画製作を希望して面識の無かった同じ在日のイ・ボンウさんがいる映画会社シネカノンを訪ねましたよね。映画を撮りたいという考えは、いつごろからどのようにして持ったのですか。

李相日:幼いころから映画が好きだったわけではありませんでした。観るのは好きでしたが、作る人になろうと考えたことはありませんでした。漠然と映画関係の仕事をしたいと思っていたけれど、経済学科を出たから経済と関係のあるプロデューサーにならなきゃ(笑)と考えていた時期もありました。大学を卒業し、また日本の映画学校に入ったのですが、3年修了後の卒業作品でみんなが監督をやれるわけではなかったんですよ。一クラスに20名ほどの学生がいたら、監督はその中の一人だけができたのです。3年間高い授業料を払い学校に通ったのに、映画を一作品も作れなくて良いのか…と思い、台本を書いて演出をした映画「青~chong~」が海外の映画祭で受賞し、なんとか今まで監督としてやってこられたのです。

―ただやってみただけで成功できた、というのは自慢なんでしょうか(笑)李さんが監督という職業に向いている長所はなんですか。

李相日:ややこしい性格だからかな(笑)あと頑固なところでしょうか。

―スタッフから悪人と言われそうですね。

李相日:いいえ、そう言われないように、よく彼らを褒めてます(笑)

―日本の社会にとっては、“異質”な韓国の名前にこだわる理由は何なのだろうか。

李相日:気軽に日本名に変える場合も多いのですが、でもそれは何かを隠すみたいじゃないですか。韓国の名前で過ごすよりも、何かを隠しながら過ごす方がストレスが大きいので、ずっとこの名前を使っているんです。

―韓国の俳優に興味はありますか。

李相日:はい。ソン・ガンホさんが本当に好きです。90年代末、映画「クワイエット・ファミリー」のプロモーションのために、キム・ジウン監督とソン・ガンホさんが一緒に来日されたことがあったんですよ。当時私は学生だったのですが、韓国語がちょっとできるということでお二人を案内するアルバイトをしました。ソン・ガンホさんとは夜更けまでお酒を飲み、家族写真も見せてくださったんですよ…(笑)それから、キム・ジウン監督が横浜に行きたいとおっしゃったので、次の日父親に車を借りて横浜まで運転したことがあります。

ソン・ガンホさんがその後、またプロモーションで日本にいらっしゃったことがあったのですが、挨拶をしたらちゃんと覚えていてくださって、とても嬉しかったです。もう10年も前のことだから、今では私のことを覚えてくださるっているか分からないですけどね。

―今回日本に帰国される前に、一度お会いするのはどうでしょう。

李相日:まだ…心の準備ができていません。でも、死ぬまでにソン・ガンホさんとお仕事をご一緒したいです(笑)

記者 : ベク・ウンハ、編集 : イ・ジヘ